飛行機に乗る際、「この荷物は機内に持ち込みできるのか?」「航空会社によってルールは違う?」と悩んだ経験はありませんか?

実際、飛行機の持ち込みルールは種類・サイズ・重量・中身によって大きく異なり、さらにANAやJAL、peach、ジェットスターなど、利用する航空会社によっても条件が細かく分かれています。

本記事では、手荷物の基本ルールから、液体・電子機器・スプレー缶など注意すべきアイテム、そして各航空会社の違いまで、わかりやすく網羅的にまとめています。

飛行機に何を持ち込めるのか不安に感じているあなたの疑問を、本記事で解決できるかと思います。旅行や出張前の不安を解消し、スムーズで快適な搭乗の一助になれば幸いです。

- 飛行機に持ち込める荷物のサイズ・重量・個数の基本ルール

- 液体物や電子機器、スプレー缶などの持ち込み制限

- 各航空会社ごとの持ち込み条件の違い

- 持ち込み不可のアイテムとその対処法

本ページにはプロモーションが含まれています

旅行におすすめのアイテム

| ブランド | モデル | 画像 | Amazon 楽 天 | 参考 価格 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| イノベーター | INV50 |  | 23,980円 | ・大人気の北欧スウェーデンブランド ・静音キャスター&ブレーキで快適移動 ・マルチハンドルで楽々持ち上げ | |

| レジェンド ウォーカー | GRACE |  | 12,780円 | ・軽量アルミフレームで丈夫&スタイリッシュ ・静音キャスターで移動もスムーズ ・お手頃価格の人気モデル | |

| アメリカン ツーリスター | キュリオ |  | 34,600円 | ・拡張機能でたっぷり収納 ・ブックオープン構造で荷造りも〇 ・サムソナイト発の信頼ブランド | |

| エース | フォールズ |  | 29,700円 | ・拡張機能で荷物が増えても安心 ・フロントポケットで出し入れ簡単 ・ストッパー付きで安定移動 | |

| Yuweijie | アルミ合金 スーツケース |  | 19,800円 | ・フルアルミボディで高級感と耐久性を両立 ・ダブル仕切りで荷物をすっきり整理 ・高品質×低価格がうれしいYuweijie | |

| プロテカ | マックスパス3 |  | 79,200円 | ・日本の職人技が光る信頼のブランド ・大型フロントポケットでスマート収納 ・特許取得のストッパーで安心移動 | |

| LDUVIN | アルミニウム ストライプ |  | 公式サイト ※購入は公式サイトのみ | 54,300円 | ・洗練デザインが魅力のLDUVIN ・アルミボディで高級感と耐久性を両立 ・20インチPC対応でビジネスにも最適 |

| サムソナイト | Volant |  | 35,035円 | ・世界が信頼する老舗ブランド ・スマートに拡張できる大容量デザイン ・滑らかに動くダブルホイールで快適走行 | |

| MAIMO | M10 |  | 16,980 円 | ・累計2万台突破の人気ブランド ・約2kgの超軽量ボディで持ち運びラクラク ・コンパクトでも収納力たっぷり | |

| Ashard | 多機能 スーツケース |  | 14,980円 | ・多機能で高コスパなAshardブランド ・USBポート&カップホルダー付きで ・ストッパー・静音キャスターで快適に移動 | |

| RIMOWA | オリジナル |  | 263,800円 | ・ドイツが誇る最高峰ブランド ・陽極酸化アルミが生む圧倒的な存在感 ・滑らかに動くホイールで快適な旅を実現 |

飛行機の機内に持ち込みできる荷物について

飛行機に乗る際、事前に知っておきたいのが「機内に持ち込める荷物のルール」です。空港の保安検査場で荷物が引っかかってしまうと、搭乗前に時間をロスしたり、最悪の場合は破棄を求められることもあります。

このセクションでは飛行機に持ち込める荷物について、基本ルールと注意点をわかりやすく解説します。

荷物の個数

飛行機に持ち込める荷物の個数には、一定のルールがあります。ただし、細かい条件は航空会社によって異なるため、旅行前の確認は欠かせません。

機内持ち込みできる基本の個数とは

一般的に、機内に持ち込める荷物は「身の回り品1点+手荷物1点」の合計2点までとされています。身の回り品とは、ハンドバッグや小型リュック、ノートパソコンバッグなどのことを指します。手荷物1点は、キャリーバッグやボストンバッグのようなやや大きめの荷物です。

この「2点まで」というルールを超えると、搭乗口で手荷物を預けるよう案内される場合があります。その際は追加料金がかかることもあるため、事前のチェックが重要です。

旅行スタイル別に注意したい点

・出張などで荷物が多い方

スーツやパソコン、資料などを持ち歩く場合、つい荷物が増えがちです。機内に持ち込むバッグは、容量が大きくても「身の回り品」としてカウントされるよう、サイズや形状に気をつけると安心です。

・子連れの方

オムツやミルク、着替えなどの荷物が多くなるケースでは、家族で荷物を分担することで規定の個数内に収めやすくなります。

このように、持ち込み可能な個数は原則2点までと決まっているものの、バッグの種類や使い方によっては工夫の余地があります。荷物の分け方や収納方法を工夫することで、余計なトラブルを避けられるでしょう。

荷物のサイズ

個数に加えて、機内持ち込み可能な「荷物のサイズ」も制限があります。飛行機の座席上部の収納棚に収まるかどうかが大きなポイントです。

サイズ制限の基本

ほとんどの国内航空会社では、3辺(縦・横・高さ)の合計が115cm以内、かつそれぞれの辺の長さが制限を超えないことが条件とされています。具体的には以下の通りです。

| 機材の座席数 | 最大サイズ(3辺合計) | 重量上限 |

|---|---|---|

| 100席以上 | 55cm × 40cm × 25cm以内 | 10kg |

| 100席未満 | 45cm × 35cm × 20cm以内 | 10kg |

この基準を超えるサイズの荷物は、機内に持ち込むことができず、預け荷物扱いになります。

サイズ制限を超えてしまった場合のリスク

機内持ち込みサイズを超えた荷物を搭乗口まで持って行った場合、その場で預け入れを指示されるケースがあります。その際、預け荷物のカウンターに戻るよう案内されたり、遅延の原因になることもあるため注意が必要です。

また、LCCなどでは預け荷物に別途料金が発生することが一般的です。

サイズオーバーを避けるための工夫

・事前に荷物のサイズを測ること

家でキャリーケースのサイズを確認しておくだけで、空港での不安が軽減されます。

・ソフトタイプのバッグを活用する

収納棚に押し込んだときに多少変形するため、ソフトタイプのバッグは融通が利きやすい傾向にあります。

このように、サイズ制限をクリアすることで、スムーズに搭乗できるだけでなく、余計な追加費用を防ぐことにもつながります。

荷物の重量

飛行機の機内に持ち込める荷物には、サイズだけでなく重量にも明確な制限があります。旅行や出張時にスムーズに搭乗するためには、この重量制限を正しく理解し、事前に対策しておくことが大切です。

機内持ち込みの重量上限は「10kg」が基本

多くの国内航空会社では、機内に持ち込める荷物の合計重量は10kgまでと決められています。この10kgには、手荷物1点と身の回り品1点の両方が含まれます。つまり、2つの荷物を持ち込む場合、それぞれが軽くても合計が10kgを超えれば規定違反になるという点に注意が必要です。

例えば、ノートパソコンや書類が入ったバッグと小型キャリーケースを持っていく場合、どちらも一見軽そうに見えても、合わせると10kgを超えてしまうことがあります。空港で測定された際にオーバーしていれば、手荷物を預けなければならず、追加料金が発生するケースもあります。

重さをオーバーしないための対策

荷物の重量制限を守るためには、以下のような工夫が有効です。

- ハンディスケールで自宅で測っておく

- 重いものは衣類のポケットなどに分散させる

- 軽量なスーツケースやバッグを使う

- 現地で使わないものは預け荷物にまとめる

これらを意識するだけで、空港でのトラブルを避けられます。特にLCCを利用する場合、重量オーバーによる課金率が高いため、事前に荷物の重さを管理することが重要です。

電子機器

スマートフォンやノートパソコン、モバイルバッテリーなどの電子機器は、現代の旅行者にとって欠かせない持ち物です。ただし、飛行機に乗る際には持ち込みの可否や使用制限など、細かなルールが存在します。ここでは代表的な電子機器とその注意点を整理します。

持ち込み可能な電子機器とその条件

以下の電子機器は、基本的に機内持ち込みが可能です。

- スマートフォン

- タブレット

- ノートパソコン

- モバイルバッテリー(制限あり)

- デジカメや電子辞書

- ゲーム機

ただし、リチウムイオン電池を内蔵した機器やモバイルバッテリーは預け荷物に入れてはいけないという決まりがあります。発熱や発火のリスクを避けるためです。

さらに、モバイルバッテリーには「容量制限」があり、以下のように対応が分かれます。

| 容量(Wh) | 機内持ち込み可否 |

|---|---|

| 100Wh以下 | 制限なしで持ち込み可 |

| 100Wh~160Wh未満 | 航空会社の許可が必要 |

| 160Wh以上 | 持ち込み不可 |

モバイルバッテリーに表示されているmAhと電圧(V)を掛けて、Whを算出する必要があります(例:10,000mAh × 3.7V ÷ 1000 = 37Wh)。

機内での電子機器の使用ルール

機内では、すべての電子機器が常に自由に使えるわけではありません。使用に関する主なルールは以下の通りです。

- 離着陸時は電源オフまたは機内モードに切り替える必要がある

- 一部の航空会社ではBluetooth機器(ワイヤレスイヤホンなど)の使用が制限される

- CAの指示があった場合は速やかに従うこと

また、電子機器は持ち込みOKでも、使用するタイミングを間違えると注意される可能性があります。安心・安全にフライトを楽しむためには、機内アナウンスやCAの指示に従うことが最も重要です。

液体物

飛行機に乗る際に最も誤解が多く、トラブルになりやすいのが「液体物の機内持ち込み」です。

特に国際線では非常に厳しい制限があり、国内線でも一定のルールがあります。ここでは、液体物に関する基本的な持ち込み制限と、空港で慌てないための対処法をご紹介します。

国内線と国際線でルールが異なる

国内線では、液体物の持ち込みに関して国際線ほど厳格ではありません。水やお茶などの飲み物も、出発前に購入したものであれば基本的にそのまま持ち込むことが可能です。ただし、国際線では「100ml以下の容器に入れ、1リットル以内のジッパー付き透明袋にまとめる」という厳しい制限があります。

| 区分 | 容器容量上限 | 持ち込み方法 |

|---|---|---|

| 国内線 | 制限なし※ | 基本的に自由。ただし危険物は不可 |

| 国際線 | 100ml以下 | ジッパー付き透明袋(1人1袋まで)にまとめる必要あり |

※国内線でも、香水やアルコール、可燃性液体などは制限対象になります。

液体とみなされる意外なアイテム

「液体」という言葉から、飲み物やシャンプーをイメージする方が多いですが、実際には以下のようなものも液体として扱われます。

- 歯磨き粉(ペースト状のもの)

- 化粧品(リキッドファンデーション・乳液など)

- ジェルタイプの整髪料

- 液体の目薬

- スープやレトルト食品の中身

これらを知らずに通常のバッグに入れていると、保安検査場で没収される可能性があります。特に海外旅行では、機内に持ち込む前提で持っていく液体類は「100ml以下」にまとめておくことが必須です。

液体物を機内に持ち込むコツ

- 100ml以下の小分け容器を用意する

- 無印や100均などで売っているトラベルボトルを活用する

- ジッパー付き透明袋を用意しておく

- 使い切りの個包装アイテム(クレンジングや歯磨き粉)を選ぶ

これらの工夫をしておけば、空港で慌てることなくスムーズに搭乗できます。液体物は小さなミスが大きなロスにつながりやすいので、事前の準備が何よりも大切です。

スプレー缶

スプレー缶は、旅行で意外と持って行きたくなるアイテムのひとつですが、飛行機の機内に持ち込む際には注意が必要です。可燃性ガスが使われている場合も多く、安全面から厳しいルールが設けられています。

持ち込み可能なスプレー缶と条件

スプレー缶がすべて持ち込み不可というわけではありません。ただし、機内に持ち込めるのは「非可燃性ガス使用のスプレー」に限られます。 具体的には以下のようなルールがあります。

| 種類 | 機内持ち込み | 預け入れ荷物 |

|---|---|---|

| ヘアスプレー・整髪料 | ○(条件付き) | ○(条件付き) |

| 制汗スプレー | ○(条件付き) | ○(条件付き) |

| 殺虫剤・工業用スプレー | × | × |

| ライター用ガス・スプレー | × | × |

ヘアスプレーや制汗スプレーは、1容器あたり500ml以下、合計2リットル(2kg)以下であれば持ち込み可能とされています。ラベルに「可燃性」や「高圧ガス」などの記載がある場合は、航空会社に確認するのが無難です。

持ち込む前にチェックしたいポイント

スプレー缶を持ち込む場合は以下の内容をチェックしましょう。

- スプレー缶のラベルに「非可燃性」と明記されているか確認する

- 内容量が500ml以下かどうかを確認する

- 一人あたりの本数や合計容量の上限を超えていないか確認する

また、スプレー缶は気圧の変化によって漏れたり破裂する可能性があるため、機内持ち込み時には注意深く取り扱う必要があります。

安全上の理由から、スプレー缶の取り扱いは最も厳格に管理されているカテゴリのひとつです。 不安な場合は、事前に航空会社に確認するか、現地調達を選択するのもひとつの方法です。

刃物・工具類

飛行機に乗る際に最も厳しく制限されているのが、刃物や工具類の持ち込みです。これらは安全上の理由から、国内線・国際線問わず厳格な基準が設けられており、機内に持ち込むことはほとんど認められていません。

誤ってカバンに入れたまま保安検査場を通ろうとすると、没収されたり搭乗が遅れる可能性があるため、事前の確認が重要です。

持ち込み禁止となる代表的な刃物・工具の例

以下のアイテムは、いずれも保安検査で発見された場合、その場で没収または預け入れを求められます。

- 小型のナイフやカッターナイフ

- はさみ(刃渡り6cm超)

- ドライバー、レンチ、ペンチなどの工具

- カミソリ(T字型は可、替刃タイプは不可)

- キー型ナイフなど偽装タイプの刃物

「見た目が日用品であっても、先が尖っている・刃が付いている物は危険物扱いになる」という点に注意が必要です。

預け入れ荷物であれば持ち込み可能なケースもある

一部の刃物や工具は、機内持ち込みこそ禁止されているものの、預け入れ荷物に入れて運ぶことは可能です。特にキャンプ用品や美容師用ハサミなど、どうしても持ち運びたい場合は、以下のように準備しておきましょう。

- しっかりと刃先を保護し、ケースや布に包む

- 工具はまとめて収納し、飛び出さないよう固定する

- 申告が必要な場合は、カウンターで正直に伝える

ただし、預け入れもできない「危険物指定」の品目もあるため、航空会社の公式サイトで最新情報を確認しておくことをおすすめします。

刃物類は「忘れていた」が最も多いトラブルのひとつです。 登山ナイフや携帯用工具など、普段使っているものほど事前のチェックが欠かせません。

飲食物

飛行機での飲食物の持ち込みは比較的自由度が高く、国内線と国際線でルールが少し異なるものの、基本的には安全性とにおいの問題をクリアすれば問題ありません。ここでは、機内に持ち込める食べ物や注意点について解説します。

機内に持ち込める飲食物の種類

以下のような食品は、原則として機内に持ち込み可能です。

- サンドイッチやおにぎりなどの軽食

- 菓子類(飴、クッキー、チョコレートなど)

- 果物(カットしてあれば望ましい)

- 市販のパンや弁当

- ペットボトル飲料(国内線のみ)

「常温保存ができ、強いにおいがしないもの」は基本的に持ち込み可能です。空港の売店やコンビニで販売されている食べ物は、持ち込んでも問題にならないケースが多いです。

ただし、国際線では「液体物」として判断される食品(スープやゼリー、ヨーグルトなど)は、100ml以下の制限や透明袋に入れる義務があります。現地の入国審査時に「生の肉製品や野菜」は禁止されている国もあるため、機内で食べきるようにしましょう。

注意が必要な食品やマナー

機内は密閉空間のため、食べ物のにおいや食べ方によって周囲への迷惑になる可能性があります。特に以下のような食品は避けるのが無難です。

- にんにく料理やカップ麺など強いにおいのあるもの

- 包装が大きく音が出る菓子

- 機内でスープや汁物をこぼす恐れのある容器入り食品

また、温かいものを持ち込む場合は、保安検査場を通る前に購入しなければならないため、空港の搭乗口付近で調達すると効率的です。

飲食物の持ち込みは、周囲への配慮がなにより大切です。 機内での快適さを保つために、選ぶものやタイミングを工夫しましょう。

ライター

ライターは日用品として多くの人が携帯していますが、飛行機に乗る際には特に慎重に扱う必要があるアイテムです。

火気を伴う道具であることから、航空会社や国際規則により厳格なルールが設けられており、機内への持ち込みは制限付きで認められている一方、預け入れは禁止されています。

ライターの持ち込みルールと注意点

まず知っておきたいのは、ほとんどの航空会社で「使い捨てライター1個のみ」の機内持ち込みが認められているという点です。ただし、持ち込みには条件があります。

| 種類 | 機内持ち込み | 預け入れ荷物 |

|---|---|---|

| 使い捨てガスライター | ○(1人1個) | × |

| オイルライター(Zippo等) | ○(オイルなしは可) | × |

| ガス充填式ライター | △(航空会社により異なる) | × |

| ターボライター・葉巻用ライター | × | × |

このように、「火力が強い」「高温で燃焼する」「液体・気体燃料を使用している」といったライターはすべて持ち込み不可です。ターボライターや複数本のライターをバッグに入れていた場合は、保安検査場で没収される可能性が高くなります。

ライターは身につけて持ち込む

使い捨てライターを持ち込む場合は、バッグの中に入れるのではなく「衣服のポケットなど、身につけた状態」で持ち込むよう求められることがあります。これは、誤って荷物の中で着火してしまうリスクを避けるための安全対策です。

航空会社によって微妙にルールが異なるため、心配な場合は搭乗前に公式サイトで確認しておくと安心です。預け荷物にライターを入れるのは厳禁なので、万が一入れてしまった場合は、カウンターで申告して取り出す必要があります。

その他

飛行機に持ち込める荷物には多くのルールがあり、ここまで紹介してきた項目以外にも、判断に迷うアイテムがいくつかあります。この項目では、その他の代表的な物品の持ち込みについて説明します。

モバイルバッテリーと電池類

モバイルバッテリーはすでに電子機器の項でも触れましたが、特にワット時定格量(Wh)によって持ち込み可否が変わる点に注意が必要です。乾電池(単三、単四など)は基本的に持ち込み可能ですが、リチウム電池は個数制限や梱包ルールがあります。

| アイテム | 機内持ち込み | 預け入れ荷物 |

|---|---|---|

| モバイルバッテリー | ○(Wh制限あり) | × |

| 単三・単四乾電池 | ○ | ○ |

| リチウム電池 (予備) | ○(数量制限あり) | × |

バッテリーはすべて「機内持ち込み専用」で、預け入れはできません。

ペット・動物関連アイテム

補助犬や盲導犬を除いて、一般的にペットの機内持ち込みには事前申請が必要です。小型のペットをキャリーに入れて持ち込むケースもありますが、搭乗前の審査や座席の指定が必要となるため、航空会社に必ず確認してください。

また、ペット用の餌やケージなども、サイズや内容に応じて制限されることがあります。

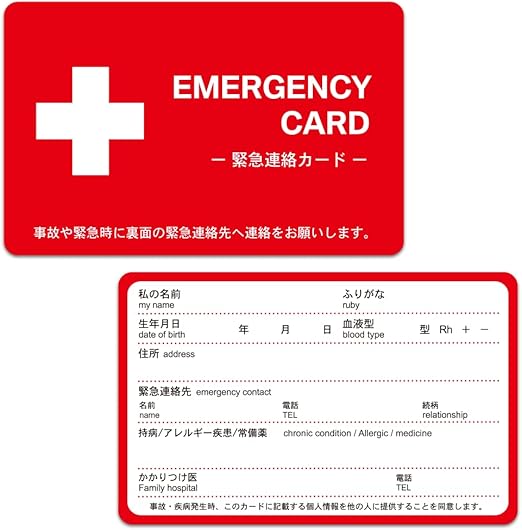

医薬品・処方薬・注射器

常用薬や注射器などの医療器具も、量が適切であれば持ち込み可能です。 液体薬の場合は、国際線では液体制限に該当するため、医師の診断書や処方箋の提示を求められることもあります。

・医薬品 → ○(処方箋のコピーがあると安心)

・注射器(インスリンなど) → ○(医師の証明書があるとスムーズ)

ベビーカー・チャイルドシート・抱っこひも

小さなお子さまを連れての搭乗では、ベビーカーやチャイルドシートをどう扱うか迷う方も多いです。航空会社ごとに対応は異なりますが、一般的には以下の対応となります。

- ベビーカー

搭乗口まで使用可能で、その後は係員が預かる(無料) - チャイルドシート

座席購入がある乳児には装着可能なケースもあるが、事前申請が必要 - 抱っこひも

身につけたまま搭乗可能。ただし、離着陸時の使用は制限されることもある

乳幼児連れの方は「子ども向けアイテムの扱い」が航空会社により異なるため、早めの問い合わせが推奨されます。

土産品・手作り品

旅行先で購入したお土産や、知人に渡すための手作り品なども、意外とトラブルのもとになりやすい分野です。以下のようなケースに注意してください。

- 瓶詰めジャムやソース

液体扱いになるため、国際線では容量制限あり - 手作りクッキーやパン

内容により可燃性・腐敗物と判断される場合も - 漬物・佃煮類

容器の密閉性とにおいでNGになることもある

とくに国際線では、農産物や加工食品の「持ち出し・持ち込み」自体が法律で禁止されている国もあります。 土産品は現地の空港で販売されているものを選ぶと安全です。

お守り・仏具・宗教用品

旅行時にお守りや数珠、簡易仏具を持っていく方もいます。基本的にこれらは問題ありませんが、金属製の仏具や刃物に近い形状の法具(仏刀など)は検査で引っかかることがあります。

- 数珠や小さなお守り → ○

- 金属製の法具、宗教的ナイフなど → ×(持ち込み不可)

宗教用品であっても、保安上のリスクと判断されるものは制限対象です。

スポーツ用品・レジャー用品

旅行や遠征に使うスポーツ・レジャー用品も制限対象になることがあります。以下のようなアイテムは特に注意しましょう。

- 登山用ストック

先が尖っているものはNG - 釣り具

釣り針やリールが制限されることがある - スケートボードやキックボード

収納サイズ・重量で判断される

また、バットやラケットなども「棒状の器具」とみなされ、凶器扱いで持ち込み禁止とされるケースがあります。

ギフト包装・ラッピング品

空港で贈り物を持っていく場合、きれいにラッピングされた品をそのまま通したいという方も多いはずです。しかし、保安検査では中身の確認が必要になることがあり、ラッピングは開封される可能性があります。

そのため、ギフト品は以下のように準備するとスムーズです。

- 包装は空港到着後に済ませる(空港の包装サービスを活用)

- 中身を検査しやすい透明パッケージにしておく

大切な贈り物を守るには、見た目よりも「検査に通る形」にすることが先決です。

このように「その他」に分類されるアイテムでも、航空法や保安基準でしっかりと制限されているものが数多くあります。

判断が難しい場合は、「預け荷物にする」または「航空会社に事前確認する」ことが安全な選択肢です。 持ち込み可否が不明なものを無理に通そうとせず、慎重に準備しておくことがトラブル回避につながります。

航空会社による違い

国内線・国際線を問わず、飛行機に持ち込める荷物のルールには共通点がある一方で、航空会社ごとに細かな違いや独自の規定が設けられていることも珍しくありません。

特にLCC(格安航空会社)とフルサービスキャリアでは、持ち込み手荷物のサイズ・重量・個数に差が出るため、利用前に必ず確認しておきたいポイントです。

ここでは、日本の主要航空会社の中からLCC(格安航空会社)に至るまで、各航空会社の荷物の持ち込みについて詳しくご紹介します。

ANA

ANA(全日本空輸)は日本を代表するフルサービスキャリアであり、機内持ち込みに関しても比較的ゆとりのあるルールを採用しています。搭乗時の快適さを重視した設計がなされており、他社と比べても「持ち込み条件における安心感」がある航空会社といえるでしょう。

持ち込み手荷物の基本ルール

ANAの機内持ち込みにおける基本条件は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 個数 | 手荷物1個+身の回り品1個(合計2個まで) |

| サイズ(3辺合計) | 合計115cm以内(55×40×25cm以内) |

| 重量 | 2個合計で10kg以内 |

| 身の回り品の例 | ハンドバッグ、カメラ、ノートPC、小型ブリーフケース等 |

機内持ち込みが可能な荷物は、あくまで「収納棚や足元に収まるサイズ」であることが条件です。超過する場合は、搭乗口で預け入れを求められるため注意が必要です。

ANA独自のサービスと配慮点

ANAでは、保安検査場通過時や搭乗口での混雑を避けるため、「自動手荷物サイズ測定機」を導入している空港もあります。これにより、手荷物のサイズ確認がスムーズに行えるため、余裕を持った移動が可能です。

また、プレミアムクラスやANAマイレージクラブの上級会員になると、持ち込める手荷物の扱いや預け荷物の優遇など、さらなる利便性が提供されます。

他の航空会社に比べて、ANAは「制限ギリギリまでOK」という印象を持つ人もいますが、過信は禁物です。 特に国際線を利用する場合は、渡航先の空港のルールも加味して準備する必要があります。

※詳細はANAの公式HPをご確認ください

JAL

JAL(日本航空)はANAと並ぶ日本のフルサービスキャリアであり、国内外を問わず高品質なサービスで知られています。機内持ち込み手荷物のルールも、ANAに近い基準が採用されていますが、一部でJAL独自の配慮やサービスが用意されている点が特長です。

基本ルールとANAとの違い

JALの機内持ち込み手荷物に関する基本的な制限は以下の通りです。ANAとほぼ同様の条件が設けられていますが、細部における表記や運用に違いがあるため、利用者は注意が必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 個数 | 手荷物1個+身の回り品1個(合計2個まで) |

| サイズ(3辺合計) | 115cm以内(55cm×40cm×25cm以内) |

| 重量 | 2個合計で10kg以内 |

| 身の回り品の例 | ハンドバッグ、傘、ノートパソコン、小型カメラなど |

この条件を見る限り、ANAとの大きな違いはないように見えますが、JALは「サイズと重量オーバー時の柔軟な対応」に定評があります。

JAL独自の配慮やメリット

JALの特長の一つは、手荷物の重量がわずかにオーバーした際にも「無料で預け入れ対応をしてくれる」ことが多い点です。LCCなどではその場で追加料金が発生する場合もありますが、JALでは「快適さを優先する運用」がされているため、細かい対応でストレスが少ないという声も多く聞かれます。

また、以下のようなJAL独自の工夫も魅力です。

- 「スマートエントリー」対応の保安検査場を一部空港で導入

- 高齢者や子連れの方への積極的な声かけ・サポート体制

- JALアプリで手荷物情報や搭乗案内を一括管理可能

これらは、荷物の準備や管理に不安がある方にとって、精神的な安心につながります。

上級会員向けの優遇サービス

JALマイレージバンク(JMB)の上級会員になると、機内持ち込みに直接関係するメリットは少ないものの、預け入れ手荷物の優先取り扱いや追加手数料の無料化などが用意されています。その結果、機内に持ち込む荷物を最小限にして、より快適に搭乗する人も増えています。

※詳細はJALの公式HPをご確認ください

peach

peach(ピーチ・アビエーション)は、日本の代表的なLCC(格安航空会社)として多くの利用者に親しまれています。LCCであるがゆえに、機内持ち込み手荷物には厳格な制限があり、フルサービスキャリアとの違いが明確に表れています。

荷物の条件を把握しておかないと、当日カウンターで追加料金が発生することもあるため、事前の準備が重要です。

持ち込み手荷物の条件と制限

peachでは、機内に持ち込める荷物の「個数」「サイズ」「重量」が以下の通り定められています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 個数 | 手荷物1個+身の回り品1個(合計2個まで) |

| サイズ | 3辺の合計が115cm以内(50×40×25cm以内) |

| 重量 | 2個合計で7kgまで |

このように、ANAやJALと比較すると「重量の上限が3kg少ない」点が特徴です。たった3kgと思われるかもしれませんが、モバイルバッテリーやパソコンを持ち歩く方にとっては大きな違いとなります。

peachならではの注意点

特に注意したいのは、重さ・サイズの制限を超えた場合の「当日追加料金の発生」です。チェックインカウンターではなく、搭乗口で荷物オーバーが発覚すると、高額な追加料金(数千円)をその場で支払わなければならないこともあります。

また、以下のような点もpeach独自の運用です。

- 手荷物の測定は原則としてすべての乗客が対象

- 搭乗前に「手荷物タグ」を取り付ける必要あり

- 機内上部の収納スペースが混雑しやすいため、早めの搭乗が有利

「7kg」は想像以上にすぐ超えてしまうため、事前に自宅で計量するのが安心です。 スーツケースやバックパックの重量自体を軽くする工夫も有効です。

peachはコストを抑えられる反面、荷物に関するルールがシビアです。ただし、その分料金体系が明確で、「必要な荷物だけを最小限に持つ」という合理的なスタイルには適しています。無駄を省いて賢く旅行したい方にはぴったりの選択肢です。

※詳細はpeachの公式HPをご確認ください

スカイマーク

スカイマークは日本国内線を中心に運航している航空会社で、LCCのような低価格とフルサービスキャリアに近い快適性を併せ持つ「ハイブリッド型」の航空会社として知られています。

そのため、手荷物に関するルールもLCCより緩やかで、初心者でも使いやすい設計となっています。

スカイマークの持ち込み手荷物のルール

スカイマークでの機内持ち込み手荷物に関する基本条件は以下のようになっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 個数 | 手荷物1個+身の回り品1個(合計2個まで) |

| サイズ | 3辺の合計が115cm以内(55×40×25cm以内) |

| 重量 | 2個合計で10kgまで |

この点で見ると、スカイマークはANAやJALとほぼ同等の基準で運用されています。ただし、空港によっては搭乗前の手荷物検査が簡素な場合もあるため、自主的な確認が必要です。

スカイマークの独自性と便利なポイント

スカイマークは「低価格×快適さ」の両立を重視しており、荷物に関しても以下のような特長があります。

- 重量やサイズが多少オーバーしても、柔軟な対応をしてくれることがある

- 預け入れ手荷物の無料枠(20kg)も付いてくるため、機内には最低限の荷物だけで済む

- 「手荷物が多くなりそうな旅行」でも余裕を持って行動できる

このように、LCCにありがちな「荷物の量に応じた課金ストレス」が少ないのがスカイマークの魅力です。

また、チェックインカウンターや保安検査場での手続きも比較的スムーズなため、荷物が多めのファミリー層やシニア層にも利用されやすい傾向があります。

スカイマークは、価格を抑えつつも、手荷物のルールが「きつすぎず、甘すぎない」バランスが取れた航空会社です。重いリュックやお土産を持ち帰りたい方でも安心して搭乗できます。荷物に不安がある方にとって、心強い選択肢といえるでしょう。

※詳細はスカイマークの公式HPをご確認ください

ジェットスター

ジェットスターは、オーストラリア発のLCCとして知られ、日本国内線・国際線の両方を展開する航空会社です。格安航空会社ならではの運賃の安さは魅力ですが、その分、機内持ち込み手荷物には厳格なルールが設定されている点に注意が必要です。

手荷物ルールの概要

ジェットスターの機内持ち込みに関する基本条件は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 個数 | 手荷物1個+身の回り品1個(合計2個まで) |

| サイズ | 3辺合計115cm以内(56×36×23cm以内) |

| 重量 | 合計で7kgまで(Starter運賃の場合) |

特にStarter運賃(最も安いチケット)の場合、重量は7kgまでと明確に制限されており、超過すると追加料金が発生します。上位運賃の「Starter Plus」や「FlexiBiz」では最大10kgまで持ち込み可能になるケースもありますが、事前にチケット種別を確認しておくことが大切です。

注意点と他社との違い

ジェットスターでは、搭乗口での手荷物チェックが徹底されており、重量・サイズいずれかがオーバーしていた場合、その場で超過料金を支払う必要があるケースが多く見られます。場合によっては、約4,000円~6,000円程度の追加費用が発生するため、搭乗前の計量が欠かせません。

また、以下の点でも他社との違いがあります。

- オンラインでの事前購入で「機内持ち込み10kgオプション」が選べる

- 荷物検査でタグを必ず貼る必要があり、スタッフによる確認が厳しい

- 預け荷物と合わせて利用すれば柔軟性は高まる

荷物のルールに関してはLCCの中でも特にシビアと言われており、カジュアルな旅行客よりも、出張などで荷物を抑えられるビジネスパーソン向きです。軽量でコンパクトな荷物で移動できる自信がある方にとっては、価格メリットを活かしやすい航空会社といえます。

※詳細はジェットスターの公式HPをご確認ください

スターフライヤー

スターフライヤーは、北九州空港を拠点とする日本の航空会社で、黒を基調とした機体デザインと高級感あるサービスが特徴です。運賃はLCCほど安価ではありませんが、フルサービスキャリアと同等かそれ以上の快適さを提供している点で差別化されています。

手荷物条件の概要

スターフライヤーの機内持ち込みに関する基本条件は次の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 個数 | 手荷物1個+身の回り品1個(合計2個まで) |

| サイズ | 3辺合計115cm以内(55×40×25cm以内) |

| 重量 | 2個合計で10kg以内 |

この基準はANAやJALと同等で、他の中堅航空会社やLCCよりも余裕があります。出張やビジネス利用でも荷物に困ることはほとんどなく、快適な搭乗が可能です。

スターフライヤー独自のサービス

スターフライヤーの特長は、細やかなサービスとシンプルで分かりやすい運用にあります。たとえば、以下のような点が挙げられます。

- 預け入れ手荷物は20kgまで無料(全運賃クラス共通)

- チェックイン時や搭乗口での荷物確認が比較的スムーズ

- 客室内の収納スペースにもゆとりがあり、混雑しにくい

また、座席数を絞っている機材構成のため、1人あたりの収納スペースに余裕があり、持ち込み荷物が多少大きめでも不安なく収納できることが多いです。

空港スタッフの対応も丁寧で、初めての航空利用でも安心できる雰囲気があります。手荷物に関する質問にも的確に答えてくれるため、事前の不安が解消されやすい点も見逃せません。

上質なサービスと持ち込み条件のバランスを重視したい方には、スターフライヤーは非常におすすめできる航空会社です。 少し贅沢に、でも堅実に旅をしたいという方にとって、理想的な選択肢といえるでしょう。

※詳細はスターフライヤーの公式HPをご確認ください

AIR DO

AIR DO(エア・ドゥ)は、北海道を中心に路線網を展開している日本の航空会社で、「北海道の翼」とも呼ばれています。ANAとの共同運航を行う一方で、独自のサービスや運賃体系を採用しており、地域密着型の利便性とANA水準の安心感を併せ持つことが特徴です。

機内持ち込み手荷物の基本ルール

AIR DOの機内持ち込みルールは、ANAやJALなどのフルサービスキャリアに準拠した内容となっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 個数 | 手荷物1個+身の回り品1個(合計2個まで) |

| サイズ | 3辺合計115cm以内(55×40×25cm以内) |

| 重量 | 2個の合計で10kg以内 |

この基準により、ビジネスバッグに加えて小型スーツケースやリュックも問題なく持ち込める余裕があります。LCCと比較すると、重量やサイズの制限にゆとりがあるため、急な出張や短期旅行でも準備がしやすいのが魅力です。

AIR DOならではの特徴と使いやすさ

AIR DOは、ANAとコードシェア便を提供しているものの、サービスには独自色が強く、手荷物対応にもその工夫が見られます。以下の点がAIR DO特有の特長として挙げられます。

- 予約時や空港カウンターでの案内が丁寧で、荷物の扱いにも柔軟に対応してくれる

- 北海道発着便が多いため、地元の土産物など荷物が増えやすい旅行でも安心

- 一部路線ではANAの保安検査場やラウンジも利用できるため、手荷物の流れがスムーズ

また、AIR DOの利用客層は比較的ファミリー層やシニア層が多いため、搭乗全体のスピードがゆるやかで、機内持ち込み時の混雑や収納トラブルも起きにくい傾向があります。空港カウンターでの計量やチェックも柔らかい対応が多く、初心者にとっても安心して利用できる点が評価されています。

AIR DOは、北海道への旅をもっと気軽にしたい方や、国内旅行で「無駄なく、快適に」移動したい方に最適な航空会社です。荷物が少し多めになりそうな旅行でもストレスなく移動できる利便性は、価格以上の満足感につながるはずです。ゆったりとした空の旅を求める人にとって、AIR DOは安心して選べる選択肢のひとつです。

※詳細はAIR DOの公式HPをご確認ください

飛行機の機内持込に関するよくある疑問

飛行機を利用する際、「これは持ち込んでいいのか?」「預けたほうがいいのか?」といった疑問を抱く方は多いものです。ここでは、機内持ち込みに関して実際によくある質問をFAQ形式でまとめました。

リュックやカバンの数、国内線と国際線の違い、そして思わぬ持ち込み禁止品など、「知らなかった」では済まされないポイントを整理していますので参考にしてください。

- リュックは機内に持ち込める?

-

リュックはサイズと重量の制限内であれば問題なく持ち込めます。ただし、キャリーケースやハンドバッグなどを同時に持つと「2個持ち」の扱いになるため注意が必要です。国内線では「機内持ち込み カバン 二つ 国内線」というルールが適用され、2個までが上限となります。

- 飛行機で国際線に乗る場合、持ち込み禁止になる物は?

-

飛行機 持ち込み禁止 国際線に該当する主なものは、刃物や火薬類、ガススプレー、大容量バッテリー、液体(100mlを超えるもの)などです。各国の保安基準によって細かい違いがあるため、出発前に必ず確認しましょう。

- 国内線でも持ち込み禁止の物はある?

-

飛行機 持ち込み禁止 国内線でも、危険物や鋭利な刃物、工具類、整髪料のガススプレーなどは持ち込みできません。特に日常使いのハサミやカッターは没収の対象になりやすいので注意しましょう。

- 預け荷物に入れられない物って何?

-

飛行機 預け荷物では、リチウムバッテリーを搭載したモバイルバッテリーや電子タバコなどは入れることができません。これらは発火の危険性があるため、必ず手荷物として持ち込む必要があります。

- 国内線の手荷物は何個まで?

-

国内線の機内持ち込み手荷物は、「手荷物1個+身の回り品1個」の合計2個までとされています。機内持ち込み カバン 二つ 国内線という基準があり、リュック+ショルダーバッグのような組み合わせもこの範囲で可能です。

- ベビーカーは機内に持ち込める?

-

ベビーカーは基本的に機内には持ち込めません。保安検査後、搭乗口までは利用できますが、搭乗直前でスタッフに預ける形になります。受け取りは降機時に機体そばで行うことが多いです。

- スーツケースは機内に持ち込める?

-

小型のスーツケースであれば、サイズと重量を満たす限り持ち込み可能です。目安としては3辺の合計が115cm以内で、10kg以内に収めることが求められます。ただしLCCでは7kg制限などがあるため、注意が必要です。

- 機内に飲み物は持ち込める?

-

国内線では、空港内で購入した飲み物は持ち込み可能です。ただし、国際線では100mlを超える飲料はセキュリティで没収されます。水筒やマグボトルも中身があると持ち込めない場合があるので、空にしておくのが無難です。

- スプレー缶は機内に持ち込める?

-

整髪料や制汗スプレーなどは、内容量と成分によっては持ち込み可能です。目安として1容器あたり500ml以下、合計2L以内であればOKですが、航空会社によって条件が異なる場合があります。

- モバイルバッテリーの制限はある?

-

モバイルバッテリーは預け入れ不可で、必ず手荷物として持ち込まなければなりません。なお、100Whを超える大容量タイプは持ち込み自体が制限されることがあります。

- 化粧品は持ち込める?

-

基本的には問題ありませんが、リキッド状のファンデーションやミストタイプの化粧水などは液体物扱いとなるため、容量や包装に注意が必要です。特に国際線では100ml以下の容器に入れ、ジッパー付き透明袋にまとめる必要があります。

- 楽器は持ち込める?

-

小型の楽器(バイオリンなど)は機内持ち込みが可能です。ただしサイズや重さによっては、別途座席を予約する必要があります。大型の楽器は原則として預け入れ扱いです。

- お土産の食品類はどう扱われる?

-

和菓子やスナック菓子などは基本的に持ち込めます。ただし国際線では、肉類や乳製品が制限されることがあるため、渡航先の輸入制限にも注意しましょう。

- 電子タバコは持ち込める?

-

電子タバコは機内持ち込みのみ可能で、預け入れはできません。また、機内での使用や充電は禁止されているため、電源を切って収納しておく必要があります。

- 傘は持ち込める?

-

一般的な長傘も短傘も、多くの場合持ち込み可能です。ただし金属製で先端が鋭いものは、保安検査で指摘されることがあります。折りたたみ傘の方が無難です。

あわせて読みたい 飛行機で傘や折り畳み傘は持ち込みできる?サイズや注意点を徹底解説!【おすすめの傘10選も】 飛行機に傘(長傘)や折り畳み傘を持ち込みたいと考えている方の中には、「サイズ制限はあるの?」「預け入れはできる?」と疑問を持っている方も多いのではないでしょ…

飛行機で傘や折り畳み傘は持ち込みできる?サイズや注意点を徹底解説!【おすすめの傘10選も】 飛行機に傘(長傘)や折り畳み傘を持ち込みたいと考えている方の中には、「サイズ制限はあるの?」「預け入れはできる?」と疑問を持っている方も多いのではないでしょ…

飛行機の機内に持ち込みできる荷物まとめ

いかがだったでしょうか。以下にこの記事のポイントをまとめます。

- 機内に持ち込める荷物は「手荷物1個+身の回り品1個」の2点までが基本

- 荷物のサイズは3辺合計115cm以内で、100席以上の機材では55×40×25cmまで

- 持ち込み荷物の重量制限は多くの航空会社で合計10kgまで

- モバイルバッテリーやリチウム電池は機内持ち込みのみ可能で預け入れ不可

- 液体物は国際線で100ml以下の容器に入れ、1リットル以内の袋にまとめる必要がある

- スプレー缶は非可燃性・内容量500ml以下なら一部持ち込み可能

- 刃物や工具類は機内持ち込み禁止で預け荷物に限り許可される場合がある

- 飲食物は常温保存可能で匂いが強くないものなら基本的に持ち込み可能

- 使い捨てライターは1人1個まで機内持ち込み可で身につけて携帯することが求められる

- ペットの機内持ち込みには事前申請が必要で条件が細かく定められている

- 医薬品や注射器は量と証明書次第で持ち込み可能だが国際線では制限がある

- ベビーカーやチャイルドシートは搭乗口で預ける形式が一般的

- LCC(例:peach・ジェットスター)は重量やサイズ制限が厳しく追加料金が発生しやすい

飛行機に乗る際、機内に持ち込める荷物には明確なルールがあります。基本的には「手荷物1個」と「身の回り品1個」の合計2個までが上限とされており、サイズは3辺の合計が115cm以内、重さは7〜10kgが一般的な基準です。

中でも注意したいのが、液体類や電子機器、スプレー缶、刃物などの扱いです。液体は100ml以下の容器に入れ、国際線では透明な袋にまとめる必要があります。モバイルバッテリーやノートパソコンは持ち込みのみ可能で、預け入れはできません。また、工具類や可燃性のスプレーなどは安全上の理由から禁止されています。

航空会社ごとに細かなルールは異なるため、事前に確認しておくと安心です。特にLCCは制限が厳しく、超過時に追加料金が発生することもあるため注意しましょう。

安全で快適な空の旅を楽しむには、持ち込みルールをしっかり把握し、必要な準備を整えておくことが大切です。

![[カナナ プロジェクト]](https://halblog5231.com/wp-content/uploads/2025/10/49015958bedae19287f45ecc73722c6a.jpg)

![[ラバガジェリー]](https://halblog5231.com/wp-content/uploads/2025/10/caf3186f1e86d982b1a712027c03731a.jpg)

![[キタムラ]](https://halblog5231.com/wp-content/uploads/2025/10/f8e8fa0299f49f16c2e60f6eeef7fd9c.jpg)

![[Gratante]](https://halblog5231.com/wp-content/uploads/2025/10/Gratante-.png)